Chaque année, les joueurs se présentent au camp d’entraînement et disent être « dans la meilleure forme de leur vie », après avoir travaillé ceci ou cela lors de leur entraînement estival.

Puis, la saison commence. Un marathon de 82 matchs qui va pousser les joueurs dans leurs derniers retranchements. « Notre rôle, c’est que chaque individu perde au maximum 10% de sa force et de sa vitesse durant la saison », précise Stefano Lanni, le préparateur physique de l’Armada de Blainville-Boisbriand, dans la LHJMQ.

Fano, comme tout le monde le surnomme, a occupé les mêmes fonctions avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, pendant trois saisons, de 2018 à 2021.

La Poche Bleue l’a contacté pour avoir une meilleure idée de la place que prend l’entraînement physique, alors que la saison de hockey est entamée.

Non, il n’a jamais travaillé dans la LNH, mais il a côtoyé de près les joueurs du Canadien lors des camps d’entraînement 2018, 2019 et 2020, et son partenaire au Centre Performe Plus de Boisbriand, Stéphane Dubé, a déjà été le préparateur physique du Canadien et des Penguins de Pittsburgh.

Lanni est donc très ben placé pour nous donner l’heure juste et comparer les façons de faire dans la LHJMQ, la LAH et la LNH.

« On parle de trois réalités complètement différentes, note l’homme de 47 ans. Dans le junior, tu peux te permettre d’avoir des entraînements de qualité durant la saison, car le volume des pratiques et des matchs est beaucoup moindre, et il n’y a pas d’avion. Ça se gère quand même assez bien. Tu peux continuer à faire du développement physique et de l’enseignement.

« Dans la Ligue américaine, ça dépend dans quelle ville ou dans quelle association tu es, croit-il. Moi, lors de mes trois années à Laval, ça ressemblait pas mal à un horaire de junior majeur. Donc, on pouvait avoir deux entraînements de qualité par semaine. Par exemple, le lundi et le mardi, car notre prochain match était souvent seulement le vendredi. Ça rendait mon travail beaucoup plus facile.

« La Ligue nationale, c’est une autre affaire, lance-t-il sans hésiter. Les matchs se suivent aux deux jours. Souvent, tu entends les coachs dire qu’ils n’ont pas vraiment le temps de faire de bonnes pratiques. Alors, imagine les séances en gymnase! Ça va tellement vite que les joueurs n’ont même pas le luxe d’avoir un bon entraînement par semaine! C’est pour ça qu’on intègre souvent des post-game lifts, c’est-à-dire qu’on va aller au gym après un match pour solliciter la force pendant 15-20 minutes. Ensuite, douche et avion, c’est ça la réalité. Dans la LNH, tu dois toujours gérer l’état de fatigue. On met donc surtout l’accent sur la récupération. Tout est pensé en fonction que les joueurs donnent leur 100% à chaque match. On met nos énergies à la bonne place, pas le choix. »

Chaque individu est différent

Pour avoir sillonné les arénas de la Ligue américaine pendant trois ans et parlé à bon nombre de ses homologues, dont certains de la LNH, Lanni est surpris qu’en 2023, certaines équipes optent encore pour des programmes d’entraînement « généralisés ».

« Ça tend à changer, mais pour la majorité des équipes professionnelles, c’est encore un one size fits all. Pourtant, tu ne peux pas faire ça, parce que chaque joueur a sa réalité. Un doit garder sa masse musculaire, un autre sa vitesse, un autre c’est un combiné des deux, un autre c’est au niveau mobilité, flexibilité et souplesse, car il est peut-être plus sujet aux blessures. Durant la saison, ce qui est important, c’est l’équipe. Mais tu dois néanmoins, à mon avis, te concentrer sur chaque individu de façon à ce que celui-ci aide l’équipe de façon optimale. »

Cela requiert évidemment plus de travail pour le préparateur physique, mais le jeu en vaut la chandelle, estime Lanni.

« À Laval, j’avais six plans d’entraînement différents, parce que chaque gars a des qualités à maintenir plus que d’autres. Chaque joueur avait son cartable personnalisé. Par exemple, si tu as un manque de mobilité au niveau des épaules, il faut entretenir ça, car plus la saison va avancer et plus tu vas être à risque de blessures. Même chose avec les hanches, les chevilles, le dos, etc. Tout ça est pris en compte. Moi, je suis là pour te donner ce que tu as besoin, et non ce que tu veux. Et ça, ce n’est pas tous les joueurs qui le comprennent et l’acceptent rapidement. Rien n’est laissé au hasard. »

Lanni donne ensuite un exemple bien concret de son approche personnalisée. « Avec le Rocket, Xavier Ouellet jouait 25 minutes par match. Je ne pouvais pas lui demander, après le match, le même effort au gymnase qu’un gars de quatrième trio qui venait de jouer six minutes! Mais ce gars-là, je dois augmenter ses volumes, car si jamais on a besoin de lui un jour sur le deuxième ou le troisième trio, il doit être capable d’aider l’équipe point de vue cardio et force. »

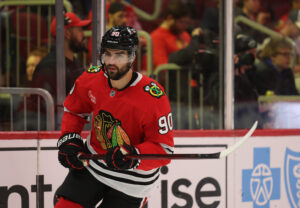

Stefano Lanni entraîne Rafaël Harvey-Pinard, l’été (Centre Performe Plus)

Perdre neuf livres par match!

Le préparateur physique a aussi, en quelque sorte, le rôle de psychologue. Les joueurs se confient à lui, surtout lorsqu’ils passent beaucoup de temps avec lui lorsqu’ils se remettent d’une blessure.

Les joueurs partagent alors leur frustration, leur peine, leur incertitude et leur stress, même.

Le préparateur physique sert aussi parfois de « tampon » entre l’entraîneur et le joueur ou entre celui-ci et le thérapeute.

« On a un rôle de grand frère, concède Lanni. Il faut s’assurer, par exemple, que deux heures après le match, les joueurs aient tout réintroduit les fluides qu’ils ont perdus. Il y a des gars qui vont perdre une ou deux livres par match, mais d’autres, c’est plus sept, huit ou neuf! Et ça varie entre 800 et 1200 calories par match. Certains gars doivent donc boire au moins trois litres d’eau après le match pour bien se réhydrater. »

Lanni l’avoue: ce n’est pas toujours évident de maintenir au plus haut niveau ces « machines » de hockey qui n’ont qu’un seul but en tête: performer.

Performer pour réaliser leurs rêves ou satisfaire leurs propres exigences. Mais aussi performer car à la clé, leur condition physique et la qualité de leur jeu peuvent leur valoir des millions de dollars supplémentaires.

La ligne est-elle parfois mince entre entraînement et surentraînement? Doit-il parfois « ralentir » ces athlètes de pointe, obsédés par les résultats?

« De nos jours, la norme pour un taux de gras, c’est 8% ou 8,5%. Personnellement, je trouve ça un peu trop bas. J’aimerais mieux que les gars restent autour de 9 ou 9,5%, pour qu’ils aient un peu plus de réserves. C’est dur performer, jour après jour, avec aussi peu de réserves! Je me souviens qu’à Laval, on avait des gars comme [Lukas] Vejdemo ou Pezz [Michael Pezzetta] qui étaient à 6-7%. Ce n’est pas beaucoup! Les gars sont en forme, mais en même temps, c’est difficile à entretenir, un corps comme ça. Il faut s’assurer de boire et de manger les bonnes choses au bon moment. Et ça, c’est le travail combiné du thérapeute, du nutritionniste et du préparateur physique pour s’assurer qu’on prend la main de chaque gars. Il y a en a qui sont de vrais pros: tu leur montres une fois et ils le font. Mais il y en a d’autres que tu dois davantage superviser. »

Tenter d’éviter les blessures

Les joueurs de la LNH prennent généralement deux ou trois semaines de pause après la saison, pour se reposer, avant de repartir la machine pour devenir plus forts, plus rapides et/ou plus souples durant l’été.

Ils prennent si peu de pauses car ils savent que le gros du travail doit être abattu durant la saison morte, parce qu’une fois le calendrier de 82 matchs entamé, il s’agira surtout de « maintenir » et de « prévenir, au lieu de guérir ».

Seuls les plus « chanceux » ne se blesseront pas en cours de route. Mais le travail du préparateur physique est de tout faire pour qu’il y en ait le plus possible. Plus facile à dire qu’à faire dans un sport de contact ultra-rapide.